2025金融一带一路ESG白皮书

今天分享的是:2025金融一带一路ESG白皮书

报告共计:67页

金融“一带一路”ESG白皮书解读:绿色投资成全球合作新引擎

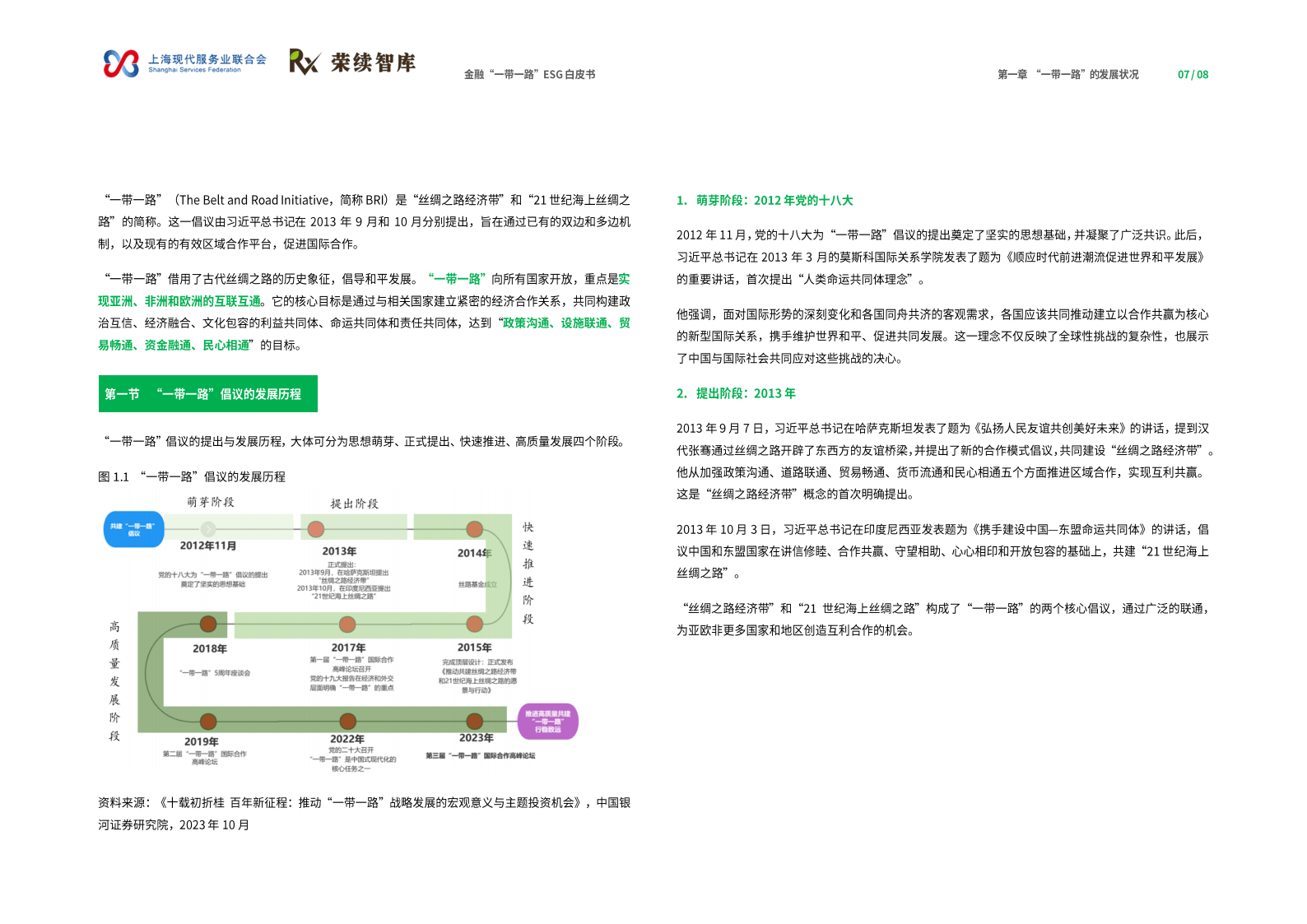

随着“一带一路”倡议推进十余年,其已从基础设施互联互通的初期布局,逐步转向绿色、可持续的高质量发展阶段。近日发布的《2025金融“一带一路”ESG白皮书》(以下简称“白皮书”),通过大量数据与案例,揭示了金融与ESG(环境、社会、治理)投资如何成为推动沿线国家经济合作与可持续发展的核心力量,为全球经济绿色转型提供了“一带一路”方案。

绿色投资原则:构建可持续合作基石

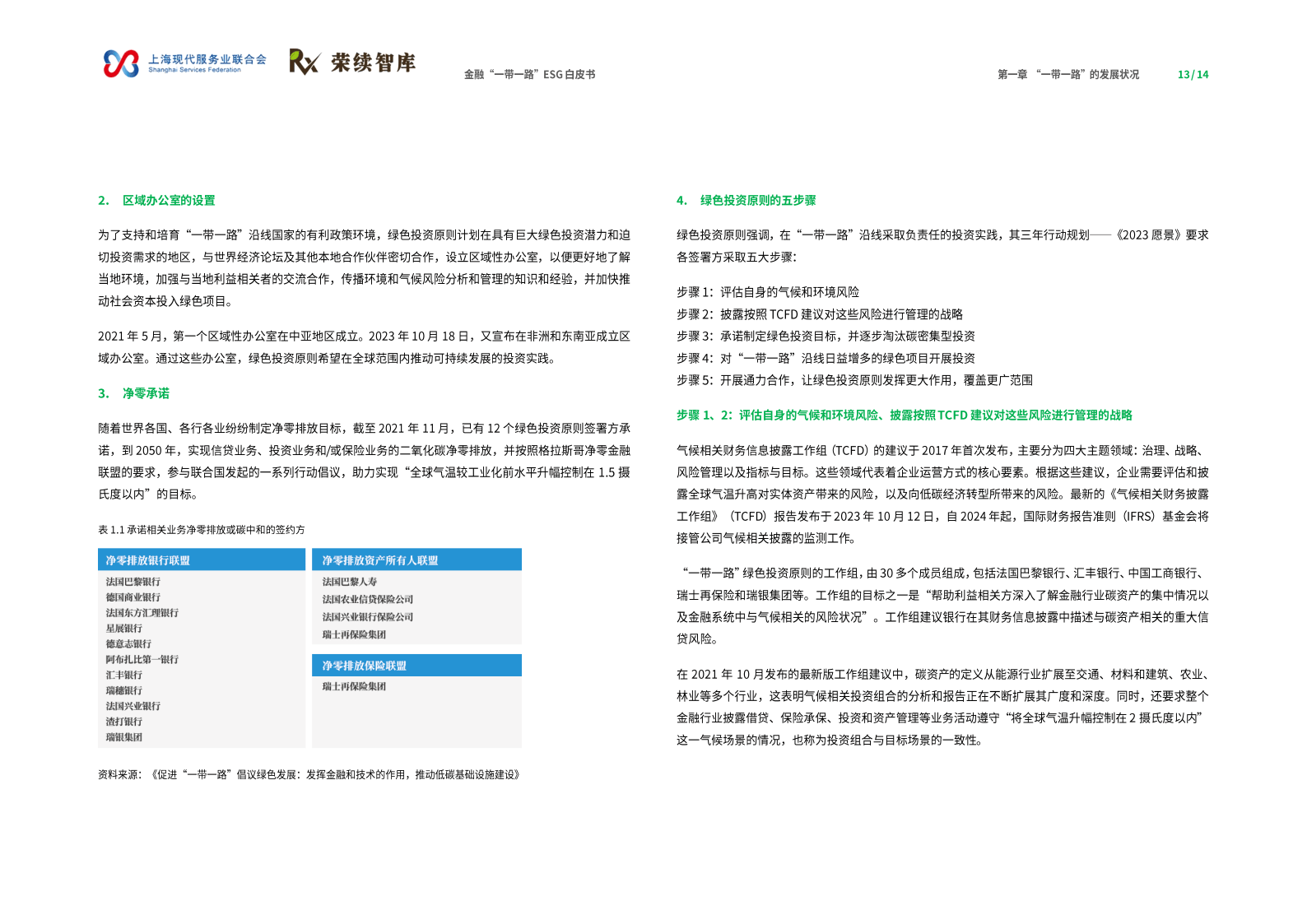

早在2018年,中英绿色金融工作组便联合发布《“一带一路”绿色投资原则》,将低碳发展理念纳入“一带一路”项目核心。截至目前,已有40余家全球大型金融机构签署该原则,涵盖产业银行、保险公司、投资基金等,共同承诺在投资决策中融入环保理念,优先支持绿色能源、绿色交通等领域项目。

白皮书明确了绿色投资的“五步行动框架”:首先评估自身气候与环境风险,再依据国际通用的TCFD(气候相关财务信息披露工作组)框架制定风险管理战略;随后承诺淘汰煤炭等高碳密集型投资,转向太阳能、风电等绿色项目;最终通过跨机构合作扩大绿色投资影响力。例如,多家签署机构承诺2030年前取消经合组织国家的煤炭相关信贷业务,2040年前实现全球范围退出,助力“全球气温升幅控制在1.5℃以内”的目标。

为落地这些原则,绿色投资原则已在中东、非洲、东南亚设立区域办公室,联动当地政府与企业开展环境风险分析培训,加速公共资本与私人资本向绿色项目流动。截至2023年,已有32个国家与“一带一路”签署能源合作伙伴关系,推动可再生能源技术在沿线落地。

投资版图:多元领域撑起绿色合作网络

“一带一路”的投资方向已形成覆盖能源、交通、制造、民生等领域的多元格局,且每个领域都深度融入ESG理念。

在能源领域,可再生能源项目成为主流。迪拜950MW光热光伏一体化电站是全球规模最大的可再生能源单体项目,包含700MW光热机组与250MW光伏机组,每年可减少超200万吨二氧化碳排放;非洲多个国家的风电、太阳能项目也在丝路基金等机构支持下快速推进,逐步降低对化石能源的依赖。

交通领域则以“低碳高效”为核心。中欧班列已开通51条线路,连接中国27个城市与欧洲11国28个城市,成为国际物流绿色通道;印尼雅万高铁作为东南亚首条高铁,采用中国技术与标准,不仅将雅加达与万隆的通勤时间从3小时缩短至40分钟,还通过电气化运营减少碳排放。此外,克罗地亚佩列沙茨跨海大桥、孟加拉国帕德玛大桥等项目,在改善区域交通的同时,均通过严格的环境评估保护沿线生态。

制造业投资则注重“本地化与绿色化”结合。海信南非家电园年产能达39万台电视与54万台冰箱,90%员工为当地居民,还带动200余家配套企业发展;中非棉业项目在马拉维、赞比亚等地建设轧花厂与纺纱厂,直接创造3300余个就业岗位,同时通过“公司+农户”模式推广环保种植技术,实现经济与社会效益双赢。

金融创新:多模式助力绿色项目落地

展开全文

白皮书显示,中国对“一带一路”国家的投资已形成“政府引导+市场运作+创新模式”的多元体系,为不同类型的绿色项目提供适配的金融方案。

政府主导的“援助+投资”模式聚焦民生与基础环保设施。例如,中国与尼泊尔合作建设国家光纤骨干网,帮助当地提升信息化水平的同时,采用低能耗设备降低运营成本;在刚果(金)、坦桑尼亚等国的光纤项目中,均同步配套环境影响评估机制,避免施工对生态的破坏。

市场主导的“F+EPC”模式(融资+设计-采购-施工总承包)则适用于大型能源项目。巴基斯坦卡西姆港1320兆瓦煤电站项目中,中国电建与卡塔尔机构合作开发,通过股权与贷款结合的方式解决资金问题,同时引入高效脱硫技术降低污染;沙特延布炼油厂作为中国石化首个海外炼化项目,采用世界领先的原料全转化技术,污染物排放远低于国际标准。

新型投融资模式进一步拓宽绿色资金渠道。绿色债券、蓝色债券(聚焦海洋保护)等工具逐渐普及,2020年中国银行发行9.2亿美元蓝色债券,用于中国、英国、法国的海洋污水处理与海上风电项目;2021年兴业银行4.5亿美元蓝色债券则支持沿海城市防洪与港口污染防治。此外,PPP模式(公共部门与社会资本合作)在老挝南瓯江梯级水电开发等项目中成功应用,通过政府与企业共担风险,实现水电资源的可持续开发。

全球协作:主权基金与国际资本共推转型

中国主权财富基金与国际主流ESG基金的深度参与,成为“一带一路”绿色投资的重要支撑。

中国东盟投资合作基金、丝路基金、中非发展基金等主权基金,通过市场化运作支持沿线项目。丝路基金投资的非洲Noor Energy 1光热项目,是全球投资额最大的可再生能源项目之一,其光热发电平准化成本降至0.073美元/千瓦时,光伏成本低至0.024美元/千瓦时,创下全球纪录;中非发展基金支持的加纳深能源燃机电站,采用天然气发电技术,碳排放比传统火电厂降低60%,缓解了西非地区电力短缺问题。

国际方面,香港金融管理局(HKMA)与新加坡政府投资公司(GIC)的实践颇具代表性。HKMA管理的外汇基金将ESG因素纳入投资全流程,截至2023年,其绿色债券与可持续项目投资规模持续扩大,还通过“绿色和可持续金融资助计划”激励市场创新;GIC则以“进攻-防御-提升”(OD)框架指导投资,收购北京丽泽商务区绿色写字楼、投资新加坡Envision公司等案例,均体现对低碳资产的偏好,其股票投资组合的加权平均碳强度已低于市场基准。

结语:绿色“一带一路”开启全球合作新篇

十余年发展中,“一带一路”已从基础设施“硬联通”,升级为绿色理念“软联通”与规则标准“心联通”的综合合作平台。白皮书的数据显示,截至2023年6月,已有150多个国家与32个国际组织签署“一带一路”合作文件,沿线项目累计带动超760万人脱贫,未来每年有望为全球创造1.6万亿美元经济收益。

在全球气候治理的大背景下,“一带一路”的绿色投资实践不仅为沿线国家提供了可持续发展路径,更搭建了跨国界、跨领域的合作网络。随着绿色技术的普及、金融工具的创新与国际规则的协同,“一带一路”正成为全球经济低碳转型的重要引擎,为构建更绿色、更繁荣的全球经济格局注入持续动力。

以下为报告节选内容

报告共计: 67页

中小未来圈,你需要的资料,我这里都有!

评论